Предыдущие части:

Часть 1: Введение

Часть 2: АКДС

Часть 3: Энцефалопатия

Часть 4: Синдром Драве

Часть 5: СВДС

«Не говорить — значит говорить. Не действовать — значит действовать.»

«Молчание перед лицом зла само по себе есть зло.»

Дитрих Бонхёффер

Инфантильные спазмы (синдром Веста)

Инфантильные спазмы или синдром Веста - это особая форма эпилепсии, встречающаяся исключительно у младенцев. Приступы при этом синдроме выглядят не как типичные эпилептические судороги, а как серии кратких подёргиваний или резких движений. Как правило, синдром Веста сопровождается задержой развития.

Синдром Веста - это феномен, который похож на СВДС в том, что он появился с началом вакцинации. Несмотря на то, что первый случай был описан ещё в 1841 году у сына врача Уильяма Веста, в последующие 100 лет в медицинской литературе появлялись лишь единичные упоминания о подобных симптомах. Заново синдром Веста был открыт лишь в середине 20 века, что совершенно случайно совпало с началом массовой вакцинации младенцев.

Авторы отчёта Института Медицины 1991 года, на который Оффит неоднократно ссылался, пишут, что в 1957 году были описаны 24 случая внезапного начала инфантильных спазмов у здоровых младенцев, из которых в девяти случаях спазмы возникли в течение пяти дней после прививки АКДС. Позднее в литературе появилось множество дополнительных описаний инфантильных спазмов после АКДС. Временной промежуток между вакцинацией и началом инфантильных спазмов составлял от нескольких минут до нескольких недель.

Так, в исследовании 1987 года описыны шесть младенцев в возрасте от 2 до 9 месяцев, у которых инфантильные спазмы начались в интервале от 6,5 часов до пяти дней после вакцинации. В исследовании 1977 года, охватывающем 185 случаев инфантильных спазмов, в 20% случаев младенцы были вакцинированы в месяц, предшествующий началу спазмов. А в исследовании 1970 года сообщается, что у 13 из 98 младенцев спазмы возникли практически сразу после вакцинации, при том что до этого дети считались здоровыми.

Обо всём этом Оффит не упоминает. Он пишет лишь следующее:

За пять лет до фильма “Прививочная рулетка” исследование датских ученых однозначно показало, что АКДС не вызывает инфантильных спазмов [165]. Это исследование было хорошо известно, так как его несколько лет упоминали и в обзорных статьях, и в тематических главах из книг. Дальнейшие исследования подтвердили выводы датской статьи [166].

Что же это за хорошо известное исследование датских ученых?

В третьей части мы с вами уже разбирали другое похожее датское исследование. В 1970 году, когда в Дании основательно изменили календарь прививок, АКДС заменили на моновалентную вакцину от коклюша без алюминия, потенция которой была снижена на 20%. На основании того исследования Оффит сделал вывод, что АКДС не связана с эпилепсией.

Точно такое же исследование на основе тех же данных было проведено и для доказательства, что АКДС не связана с инфантильными спазмами. Из всех исследований Пол Оффит выбрал привести именно это, при том, что в этом исследовании, которое якобы доказывает безопасность АКДС, АКДС вовсе не использовалась. Вместо неё применялась моновалентная вакцина от коклюша без алюминия.

Таким образом, если это исследование и могло что-либо доказать - это лишь относительную безопасность вакцины без алюминия, которая сегодня уже не производится. Но даже этого оно не доказывает. В исследовании написано, что после того, как вакцинация от коклюша была перенесена с пятимесячного на пятинедельный возраст, доля случаев инфантильных спазмов, начинавшихся до трёхмесячного возраста, выросла с 12% до 23%, что как раз указывает на роль прививки в возникновении синдрома Веста.

Второе исследование, которое Оффит приводит в поддержку своей позиции о том, что АКДС не связана с инфантильными спазмами, это исследование типа случай-контроль. Оно на самом деле обнаружило, что случаи инфантильных спазмов наблюдаются чаще в течение первой недели после вакцинации. Авторы объясняют это следующим образом: "предполагается, что эти вакцины (АКДС и АДС) не вызывают инфантильные спазмы, но могут спровоцировать их возникновение у тех детей, у которых это расстройство предрасположено к развитию."

То есть в очередной раз, исследование, которое выявило связь между вакцинацией и инфантильными спазмами, приводится в качестве исследования, которое "однозначно показало, что АКДС не вызывает инфантильных спазмов".

Третье исследование, на которое ссылается Оффит, на самом деле исследованием не является, - это просто клиническое описание случаев инфантильных спазмов, часть из которых возникла вскоре после вакцинации. Похоже, что эту ссылку Оффит привел по ошибке, поскольку она не подтверждает его точку зрения, а скорее наоборот.

Отчёт Института Медицины 1991 года признаёт, что "случаи инфантильных спазмов после АКДС вызывают беспокойство относительно возможной связи между прививкой и судорогами". Однако, как отмечают авторы, временной интервал между вакцинацией и началом спазмов сильно варьируется - от нескольких часов до нескольких месяцев.

Это как раз объяснить легко. Алюминий вместе с коклюшным эндотоксином, которые, вероятно, и вызывают спазмы, могут передвигаться от места инъекции до мозга сравнительно долго. При случайной инъекции в кровеносный сосуд они могут попасть в мозг быстро, в течение нескольких минут или часов. При внутримышечной инъекции в плечо процесс может занять несколько дней. А при введении в бедро путь через лимфатическую систему вполне может растянуться на недели и даже месяцы, прежде чем они попадут в мозг (подробнее это объясняется в главе про коклюш).

Тем не менее, отчёт Института медицины делает вывод, что вакцинация от коклюша не связана с инфантильными спазмами. Этот вывод основан главным образом на вышеупомянутом датском исследовании - том самом, где использовалась моновалентная вакцина с пониженной потенцией, без алюминия. Именно на нём строится уверенность в "безопасности" АКДС, несмотря на то, что в этом исследовании АКДС вовсе не использовалась.

***

Клинические исследования

Завершая тему коклюша и АКДС, давайте поговорим о клинических испытаниях вакцин от коклюша.

То, что цельноклеточная вакцина от коклюша обладает невысокой эффективностью и высокой реактогенностью (как в составе АКДС, так и в моновалентной форме), было известно с самого начала. Авторы статьи 1955 года писали:

Ни одна из изученных на данный момент вакцин не показала полной эффективности при при дозировке, пригодной для практического применения. Более того, в последнее время стали поступать сообщения о тяжёлых системных реакциях после плановой иммунизации. Возможно, ещё более важно, чем появление этих сравнительно редких тяжёлых реакций, то, что практически у каждого ребёнка, получившего прививку от коклюша, в течение 24 часов после инъекции возникают те или иные признаки системной токсичности. Это может проявляться лишь в раздражительности, отсутствии аппетита или рвоте, и эти лёгкие симптомы могут сопровождаться или не сопровождаться высокой температурой. Подобная реакция стала восприниматься как «нормальная» и даже ожидаемая после вакцинации. Нет никаких данных, указывающих на то, что такие реакции являются желательными. Поэтому целесообразно продолжать разработку менее токсичных и более эффективных вакцин.

Сегодня в развитых странах применяется бесклеточная вакцина от коклюша. Вместо убитых коклюшных бактерий такие вакцины содержат лишь отдельные антигены, что значительно снижает их реактогенность. Принято считать, что бесклеточные вакцины были впервые разработаны и внедрены в Японии в конце 1970-х годов. Однако это не так. Первая бесклеточная вакцина от коклюша была запатенована в США ещё в 1937 году. В её состав входил лишь коклюшный токсин, обработанный формальдегидом. Эта вакцина широко использовалась в США в 1940-х годах. Согласно данным испытаний, ее эффективность составляла 94% - что превышало эффективность цельноклеточной вакцины.

По словам руководителя лаборатории Lederle, компания активно продвигала свою бесклеточную вакцину в 1944–1948 годах, но прекратила её продажу в 1948 году, начав производство цельноклеточной вакцины Tri-Immunol DTP. Этот переход был обусловлен тем, что новые федеральные законы требовали проведения дорогостоящих и трудоёмких испытаний эффективности для бесклеточных вакцин, тогда как цельноклеточные вакцины могли использоваться без таких дополнительных проверок.

Ещё одна бесклеточная вакцина была разработана в США в 1949 году, а в первой половине 1950-х годов прошло её клиническое испытание. Она показала эффективность, сопоставимую с цельноклеточной вакциной, но при этом имела значительно меньшую реактогенность. Эта вакцину производила компания Merck, и она использовалась в США в начале 1960-х. Однако в 1963 году Merck отказалась от её производства и вернулась к цельноклеточной форме — вероятно, из экономических соображений, так как её производство было дешевле. Именно эта вакцина в дальнейшем послужила основой для создания японской бесклеточной вакцины в конце 1970-х годов.

Эффективность

Считается, что цельноклеточная вакцина АКДС более эффективна, чем современные бесклеточные вакцины. Это представление основано на испытаниях, проведённых ещё в 1930–1940-х годах. После этого, на протяжении последующих 50 лет, эффективность АКДС практически не переоценивалась. Однако когда в 1990-х начались клинические испытания бесклеточных вакцин, выяснилось, что с эффективностью цельноклеточной вакцины не всё так однозначно.

Например, в итальянском клиническом исследовании, опубликованном в 1996 году, эффективность АКДС составила всего 36%, по сравнению с 85% для бесклеточных вакцин. В аналогичном шведском исследовании эффективность АКДС составила 48%. В обоих этих исследованиях применялась цельноклеточная вакцина производства компании Connaught, которая занимала значительную долю американского рынка.

Однако существовали и более эффективные цельноклеточные вакцины. Например, в немецком исследовании эффективность бельгийской вакцины АКДС от SmithKline Beecham составила 97%.

Безопасность

Большинство клинических испытаний современных бесклеточных вакцин от коклюша проводились с использованием АКДС в качестве контрольной группы, поэтому на основе этих исследований невозможно сделать выводы о реальной безопасности вакцин. Однако существует одно достаточно крупное исследование (3800 младенцев), в котором контрольная группа получала плацебо. В качестве плацебо применялась смесь формалина, тиомерсала и алюминия. Это исследование было проведено в Швеции, где АКДС не использовалась с 1979 года.

В группе, которая получила вакцину, в течение пяти месяцев после вакцинации умерли четверо младенцев. В контрольной группе не умер ни один ребёнок.

В первом случае, у 10-месячной девочки через 9 дней после второй дозы начался менингит, вызванный гемофильной палочкой (Hib). Ещё через 5 дней она умерла.

Во втором случае 12-месячная девочка умерла во сне через месяц после второй дозы.

В третьем случае 15-месячый мальчик скончался через десять недель после второй дозы, предположительно от пневмококковой инфекции.

В четвёртом случае 16-месячный мальчик умер от менингококка через пять месяцев после второй дозы.

В статье также упоминается пятая смерть среди вакцинированных. Через шесть недель после прививки у ребенка была диагностирована нефробластома. Он умер через 17 месяцев.

Летальность инвазивных бактериальных инфекций в группе вакцинированных составила 60%, а в контрольной группе - 8%. Авторы заключили, что четыре смерти среди вакцинированных в течение пяти месяцев после прививки были неожиданными, и что нельзя исключить возможную связь между вакцинацией и повышенным риском летального исхода от бактериальных инфекций. Они пытаются объяснить, с чем это может быть связано, но ни разу не упоминают самую очевидную гипотезу: коклюшный токсин, входящий в состав вакцины, повышает проницаемость гематоэнцефалического барьера.

В завершение статьи авторы рекомендуют провести масштабные исследования, сравнивающие вакцинированных и невакцинированных детей. Разумеется, такие исследования так и не были проведены.

*****

Пол Оффит посвятил четыре главы критике фильма «АКДС: прививочная рулетка». Но сравнивая в начале книги фильм «АКДС: прививочная рулетка» с запрещеннным фильмом «Безумства в Титикате», Оффит не упоминает, что «Безумства в Титикате» был официально разрешен к показу в 1991 году, а в 2022 году он был включён в Национальный реестр фильмов США Библиотекой Конгресса, в качестве картины, обладающей «культурной, исторической или эстетической ценностью».

То же самое когда-то вероятно произойдет и с фильмом «АКДС: прививочная рулетка».

*****

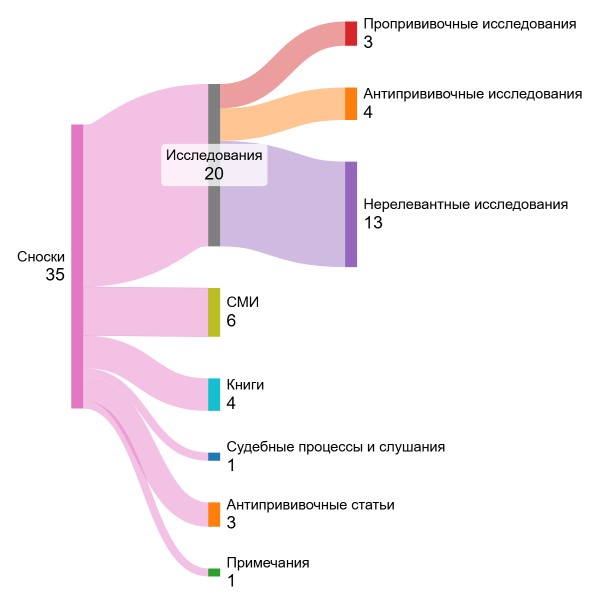

Четвертая глава включает в себя 35 сносок (162-196).

Из них:

Ссылки на СМИ (6): 162(83),181(64),186(187),189,190

Ссылки на книги (4): 167,172,194,195

Антипрививочные статьи в интернете (3): 170,171,191

Судебные и прочие заседания (2): 168(158)

Примечания (1): 192

20 сносок со ссылками на научные статьи: 163(113),164,165,166,169(39,173,174,176,177,178),175,179,180(76),182(80),183,184(188),185,193,196

Среди этих научных статей:

- вакцины небезопасны или неэффективны (4):163(113),179,193,196

- исследования, разобранные в предыдущей главе (2):180(76),182(80)

- как врачи реагировали на фильм АКДС: Прививочная рулетка (6): 169(39,173,174,176,177,178)

- исследования, не имеющие отношения к вакцинации (5): 175,183,184(188),185

3 исследования приведены в доказательство эффективности или безопасности прививок: 164,165,166

English version of this post: