Разбираемся с Оффитом. Часть 7. Гемофильная инфекция

Предыдущие части:

Часть 1: Введение

Часть 2: АКДС

Часть 3: Энцефалопатия

Часть 4: Синдром Драве

Часть 5: СВДС

Часть 6: Синдром Веста

Послушные всегда считают себя добродетельными, а не трусливыми.

Роберт Антон Уилсон

Глава 5. И плачут ангелы

Закончив разбираться с фильмом "АКДС: прививочная рулетка", пятую главу своей книги Пол Оффит посвящает антипрививочнице Барбаре Ло Фишер. Фишер является соавтором опубликованной в 1985 году книги "Укол во мраке: почему К в АКДС может быть опасной для здоровья вашего ребенка" (A Shot in the Dark). Оффит начинает с того, что хвалит её:

Барбара Ло Фишер сподвигла ученых, фармацевтические компании и органы здравоохранения провести огромную работу по созданию более чистой вакцины против коклюша. Она помогла составить законопроект, который обеспечивал систему мониторинга лицензированных вакцин – систему, которая десять лет спустя выявит у одной из них редкий, но серьезный побочный эффект. И хотя причина деятельности Барбары Ло Фишер – убеждение, что прививка от коклюша вызвала у ее сына отставание в развитии, – не подтвердилась научными данными, эта замечательная женщина стала двигателем перемен, явно послуживших на пользу детям. Коротко говоря, Барбара Ло Фишер стала главным поборником чистоты вакцин в Америке. Ей верили журналисты, к ней прислушивались политики и тянулись родители. Она могла бы принести миру еще много добра... Когда Барбара Ло Фишер ворвалась на сцену, у нескольких вакцин были тяжелые побочные эффекты, и они ежегодно приводили к аллергическим реакциям, параличу и даже смерти. Органы здравоохранения и врачи не скрывали этих проблем. Однако, честно говоря, и не пытались исправить положение. А большинство родителей ни о чем не подозревали.

Насчет того, что "органы здравоохранения и врачи не скрывали этих проблем." - это, разумеется, неправда. Потому что иначе ему бы не пришлось писать, что "большинство родителей ни о чем не подозревали." Эти два предложения, которые следуют один за другим, полностью противоречат друг другу.

Далее он пишет, что мишенью своей кампании за безопасность вакцин Барбара Ло Фишер могла бы выбрать живую противополиомиелитную вакцину, но не сделала этого.

Пройдут годы, и один такой защитник заставит правительство признать, что противополиомиелитная вакцина Сэйбина хоть и редко, но вызывает необратимый паралич, и изменить государственную политику. Таким героем могла бы стать Барбара Ло Фишер. Но это была не она.

Она могла бы бороться с тем, чтобы исключить из вакцин яичный белок, которые могут привести к сильной аллергии. Сегодня вакцину против гриппа делают точно так же, как десятки лет назад - выращивая ее на куриных яйцах. К сожалению, пишет он, "некоторым людям она противопоказана, поскольку у них сильная аллергия на яйца. Однако в отсутствие общественного протеста у фармацевтических компаний недостаточно стимулов что-то менять, а органы здравоохранения так и не потребовали этого. Опять же сложилась идеальная ситуация для защитника прав потребителей." Но и этого она не сделала, сокрушается Оффит.

Затем он пишет, что не только яичный белок, но и желатин, который содержится в некоторых вакцинах, может вызвать сильную аллергию. К тому же некоторые религиозные группы неохотно соглашаются делать вакцины, содержащие желатин, поскольку его производят из свиней. Но и этой достойной темой для защитника прав потребителей Барбара Ло Фишер не занялась, - удручается Оффит.

О том, что сам Пол Оффит, который является ровесником Барбары Ло Фишер, мог бы стать таким героем, бороться за исключение опасных компонентов из вакцин, и его голос значил бы намного больше, поскольку, в отличие от Барбары Ло Фишер, он признанный эксперт в области вакцинации, он, почему-то, не пишет.

Гемофильная инфекция

Вместо этого Барбара Ло Фишер направила свои усилия против новых вакцин в календаре. И первой такой вакциной, лицензированной под надзором Барбары Ло Фишер, стала вакцина против гемофильной инфекции.

Гемофильная инфекция, пишет Оффит, это страшная болезнь, которая раньше была главной причиной менингита, а также вызывала эпиглоттит (воспаление надгортанника). В 1987 году FDA лицезировала первую вакцину от Hib (гемофильной инфекции типа b), и для врачей по всей стране это была настоящая манна небесная. Но Барбара Ло Фишер не разделяла их энтузиазма. Она считала, что необходимо провести еще несколько независимых испытаний этой вакцины, чтобы выяснить, не вызывает ли она хронических заболеваний, например, диабета. По мнению Барбары Ло Фишер, вакцины просто заместили инфекционные болезни хроническими. На каждую новую вакцину Фишер находила как минимум одного врача, который поддерживал ее точку зрения. В случае с гемофильной инфекцией, это был Барт Классен, который показал, что финские дети, получившие три дозы этой вакцины в младенчестве, чаще заболевали диабетом 1-го типа, чем те, кто получал только одну дозу на втором году жизни [206].

Классен опубликовал ряд исследований, посвящённых возможной связи между вакцинацией и развитием юношеского диабета. В статье 1997 года, на которую ссылается Оффит, он показывает, что заболеваемость диабетом первого типа коррелирует с календарем прививок во всех странах Западной Европы. В частности, добавление вакцины против гемофильной инфекции коррелировало с ростом заболеваемости, тогда как вакцинация против туберкулёза - с её снижением.

При этом Классен не является антипрививочником. Он проводил лабораторные исследования на мышах и обнаружил, что одни вакцины, такие как вакцина от сибирской язвы, могут снижать риск развития диабета, тогда как другие, такие как АКДС - напротив, увеличивают этот риск.

Благодаря своим исследованиям Классен начал коллаборацию с клиническим исследованиям вакцины от гемофильной инфекции. Он обнаружил, что вакцина повышает риск юношеского диабета на 26%. Заболевание начинало проявляться через 38 месяцев после вакцинации. Он подтвердил это и в эксперименте на мышах, предрасположенных к диабету. У привитых мышей заболевание развивалось значительно чаще, чем в контрольной группе. [1]

В попытке опровергнуть выводы Классена, Оффит ссылается на три источника.

Первый из них - это исследование [209], проведённое CDC, с дизайном типа случай-контроль. Однако такой дизайн исследования находится значительно ниже в иерархии доказательной медицины по сравнению с рандомизированным клиническим исследованием, на котором основывались выводы Классена. Исследование типа случай-контроль, вне зависимости от его результатов, не может доказать или опровергнуть причинно-следственную связь - это возможно только в рандомизированном клиническом исследовании. Соответственно, оно в принципе не может служить опровержением результатов Классена. Более того, это исследование было было крайне малым по объёму - лишь восемь детей из всей выборки не были привиты от гемофильной инфекции (но были привиты другими вакцинами).

Второй источник [210] - это вовсе не научное исследование, а лишь пятистраничный отчёт комиссии Института безопасности вакцин. О нём чуть позже.

Третье исследование [208] было опубликовано в 2002 году, и не обнаружило повышенного риска диабета. Это очень короткая статья - всего две страницы, и она явно была поспешно написана в ответ на исследование Классена. Проанализировать эту статью невозможно, поскольку авторы не только не описывают методы, но даже не указывают сколько детей заболели диабетом в исследуемых группах. В отличие от других аналогичных исследований, статья не содержит даже графика кумулятивной заболеваемости.

Фактически, нам остаётся лишь поверить авторам на слово, что довольно проблематично, учитывая, что это исследование тоже проведено CDC, а среди его авторов значится Фрэнк ДеСтефано, о котором мы поговорим отдельно в следующей части. Кстати, Фрэнк ДеСтефано является также автором вышеупомянутого исследования типа случай-контроль.

Но самое главное, это исследование проводилось в США, с другой вакциной (ProHIBiT), тогда как финское исследование использовало вакцину HibTITER. Это две разные вакцины, с разным количеством антигена, разными адъювантами и производятся разными компаниями. Можно ли заключить, что если одна вакцина не приводит к диабету, то другая вакцина тоже к нему не приводит? Никому ведь не приходит в голову утверждать, что если вакцина АстраЗенека от ковида не приводит к миокардиту, то вакцина Пфайзер тоже. Но в исследованиях детских вакцин такое почему-то делают постоянно. Доказывают безопасность одних вакцин исследованиями других вакцин.

Особенно часто это делают в метаанализах. Смешивают все исследования разных вакцин в кучу, и делают обобщённые выводы полностью игнорируя различия между вакцинами [1] [2]. Или помните, как мы обсуждали, что Институт Медицины установил безопасность АКДС на основании датского исследования в котором использовалась не АКДС, а моновалентная вакцина от коклюша без алюминия? Такое происходит сплошь и рядом.

Оффит:

Поскольку результаты Классена так и не удалось воспроизвести, ученые были вынуждены внимательнее рассмотреть его статью. И обнаружили фундаментальные ошибки в аналитических методах Классена, что лишний раз подтвердилось, когда выяснилось, что спустя десять лет после прививки диабет у финских детей возникает с той же вероятностью, что и у непривитых, – а это прямо противоречит тому, что заявил Классен в программе Питера Дженнингса.

Что касается заявления о том, что «в аналитических методах Классена были обнаружены фундаментальные ошибки», по-видимому, имеется ввиду статья вышеупомянутой комиссии Института безопасности вакцин, опубликованная в 1999 году. В ней действительно говорится, что "комиссия пришла к выводу, что аналитические методы были некорректными", но никаких пояснений или разборов, в чём именно заключались эти ошибки, приведено не было.

Более того, основная статья Классена была опубликована только в 2002 году, поэтому непонятно, каким образом публикация 1999 года могла опровергать данные, которые ещё не были опубликованы. В 1999 году Классен опубликовал лишь короткий отчёт. Его полноценное исследование появилось позже, и в нём он использует предельно прозрачный и наглядный подход - приводит графики кумулятивной заболеваемости диабетом в трёх группах - детей, привитых раньше, привитых позже и непривитых. В этом подходе не особо есть пространство для «фундаментальных аналитических ошибок», и после публикации 2002 года никто не утверждал, что его методы подсчёта были ошибочны. В отличие от сложных статистических методов, часто применяемых в исследованиях по безопасности вакцин, и о которых мы поговорим подробнее в следующих частях, аналитические методы Классена просты как две копейки. Он просто сравнивает заболеваемость в двух рандомизированных и одинаковых группах.

Что касается утверждения о том, что "через десять лет после прививки диабет у финских детей возникает с той же вероятностью, что и у непривитых", такая статья действительно существует. Давайте рассмотрим её подробнее.

Речь идёт об исследовании, проведённом Национальным институтом общественного здравоохранения Финляндии. Авторы проанализировали данные того самого финского клинического испытания, и пришли к выводу, что вакцинация от гемофильной инфекции не связана с риском развития диабета 1-го типа.

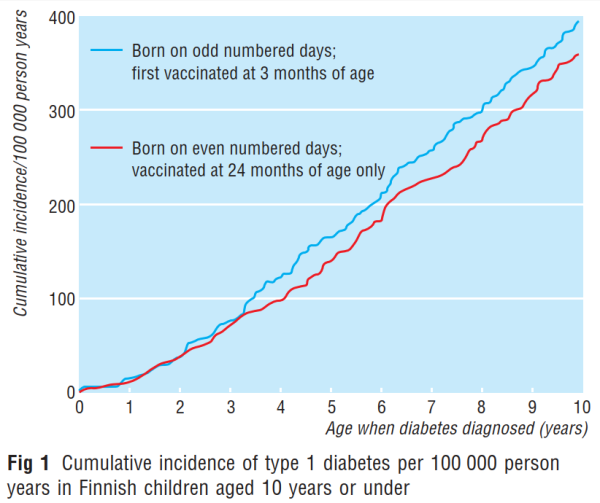

В статье приводится следующий график. Синяя линия отражает кумулятивную заболеваемость диабетом 1-го типа среди детей, привитых в трёхмесячном возрасте, а красная линия - среди привитых в двухлетнем возрасте.

Если вам кажется, что на этом графике дети привитые в трехмесячном возрасте болеют диабетом чаще, чем привитые в двухлетнем возрасте, то это только потому что вы выбираете верить своим лживым глазам, а не правильным статистическим методам, которые не обнаруживают никакой разницы между синей и красной линией.

Тем не менее, этот самый график, который по словам авторов исследования должен опровергнуть выводы Классена, на самом деле лишь подтверждает их. На графике отчётливо видно, что примерно с 3.5 лет линии начинают расходится и это в точности соответствует результатам Классена, который писал про начало кластера диабета через 38 месяцев после вакцинации от Hib.

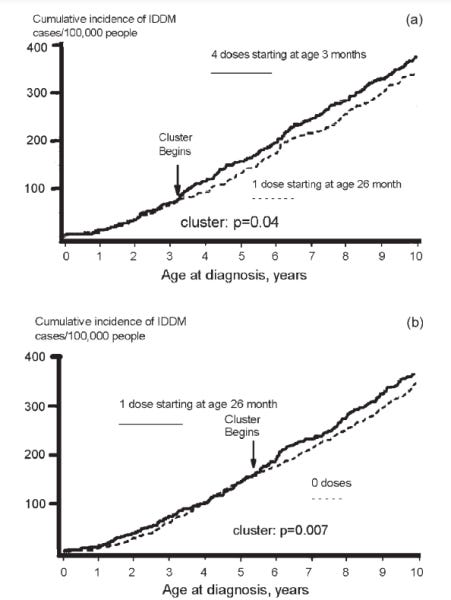

Более того, Классен показал, что у привитых в трехмесячном возрасте кластер диабета начинается примерно в 3 года, а у привитых в двухлетнем возрасте, аналогичный подъём начинается на два года позже, примерно в 5 лет:

График из статьи Классена

Существуют также биологические доказательства того, что вакцина от Hib может способствовать развитию диабета. Согласно шведскому исследованию 2003 года, вакцинация младенцев от гемофильной инфекции почти в шесть раз повышает риск образования антител к GAD, и в три раза - антител к IA-2. Оба этих типа антител считаются аутоиммунными маркерами, предшествующими развитию диабета 1-го типа.

*****

Давайте немного углубимся в тему диабета, раз уж мы её затронули. Диабет 1-го типа - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. О возможной связи алюминия с аутоиммунными заболеваниями мы поговорим в следующей части. Сейчас сосредоточимся на распространённости диабета.

Как синдром Веста или синдром Драве, диабет 1-го типа это тоже такое заболевание, которое хотя и было известно с древности, встречалась довольно редко. Однако в середине 20 века заболеваемость вдруг начала расти, и это совершенно случайно совпало с началом массовой вакцинации. В 1980-х заболеваемость в США вышла на плато, но уже в 1990-х заболеваемость снова начала расти, что тоже совершенно случайно совпало с резким расширением календаря прививок.

В статье 2002 года был проведён обзор всех доступных на тот момент исследований по распространённости диабета 1-го типа. Автор приходит к выводу, что рост заболеваемости действительно начался одновременно во многих развитых странах в середине XX века. Он отмечает, что за последние 30 лет предпринимались многочисленные попытки объяснить этот рост. Общей отправной точкой было предположение, что что в жизнь детей вошёл какой-то новый фактор, вероятно связанный с питанием или инфекциями.

Ведущими гипотезами были:

- влияние коровьего молока (из-за снижения уровня грудного вскармливания).

- воздействие энтеровирусной инфекции.

- гигиеническая гипотеза (предполагающая, что снижение заболеваемости паразитарными инфекциями может повышать риск аутоиммунных болезней).

Но ни одна из этих гипотез не подтвердились. Снижение и последующий рост грудного вскармливания в США никак не коррелировал с частотой диабета 1-го типа. Гипотеза энтеровирусной инфекции тоже не подтвердилась, поскольку заболеваемость энтеровирусами как у детей, так и у беременных женщин со временем снижалась, а не увеличивалась. Эпидемиологические данные также не подтвердили гигиеническую гипотезу.

В 1980-х годах считалось, что причины диабета 1-го типа преимущественно генетические, поскольку в менее развитых странах болезнь встречалась значительно реже. Но позже и в этих странах начался резкий рост заболеваемости, что опять же, совершенно случайно совпало с расширением национальных программ вакцинации.

В итоге, несмотря на десятилетия исследований, наука до сих пор не знает, чем вызван рост заболеваемости диабетом 1-го типа, и не может найти, что же такого нового появилось в жизни детей в середине 20 века, чего не было раньше. Эта загадка, по-видимому, будет еще долго будоражить умы врачей и исследователей.

***

Обсуждение темы гемофильной инфекции завершается следующим заявлением:

Американские дети получали вакцину против Hib-инфекции уже более 20 лет. За это время количество менингитов, сепсисов, пневмоний и эпиглоттитов, вызванных Hib-инфекцией, снизилось с 20 000 ежегодно до полусотни и меньше.

Во-первых, упомянутые 20,000 ежегодных случаев заболеваемости вызванных Hib-инфекцией - это оценка CDC, и неизвестно, насколько она соответствует действительности. CDC начали собирать статистику заболеваемости гемофильной инфекцией лишь через три года после начала массовой вакцинации.

Во-вторых, вакцинация действительно резко снизила заболеваемость гемофильной инфекцией. Но через несколько лет она снова начала расти. Гемофильная палочка типа b (Hib) начала постепенно замещаться другими серотипами.

Например, согласно канадскому исследованию 2006 года, заболеваемость Hib в провинции Манитоба сначала снизилась, но затем вновь начала расти, и уже достигла уровня заболеваемости допрививочной эпохи. Более того, авторы сравнили свои данные с официальной статистикой и обнаружили, что из 17 достоверных случаев заболевания в 2000–2004 годах, лишь 3 были зарегистрированы официально. Они заключают, что статистика заболеваемости Hib сильно занижена, и, скорее всего, то же самое касается других серотипов гемофильной палочки.

Согласно другому канадскому исследованию 2017 года, заболеваемость серотипом А (Hia) в Онтарио уже на 76% превышала заболеваемость Hib в допрививочную эпоху. А на Аляске использование комбинированной вакцины привело к появлению более вирулентного штамма Hib.

Подобная замена штаммов наблюдается во многих странах. Исследователи подчёркивают необходимость разработки новых вакцин, которые будут охватывать другие серотипы гемофильной палочки. [1] [2]

В контексте вакцинации от гемофильной инфекции, следует также упомянуть так называемый "эффект негативной фазы". Поскольку гемофильная палочка является частью нормальной микрофлоры носоглотки, в некоторых случаях вакцинация от нее может привести к менингиту или инвазивной гемофильной инфекции. Этот феномен наблюдался также в клинических испытаниях вакцин от гемофильной инфекции. У участников, у которых антитела к Hib уже имелись, после вакцинации их уровень снижался, а не повышался, как можно было бы ожидать. В частности, в исследовании, проведённом в Миннесоте, риск инвазивной гемофильной инфекции в течение первой недели после вакцинации был повышен в шесть раз.

Клинические испытания безопасности современных вакцин против гемофильной инфекции вызывают, мягко говоря, недоумение. Для вакцины PedvaxHIB (производства Merck) наблюдение за участниками продолжалось всего 3 дня. А для вакцины Hiberix (производства GSK) - 4 дня. Все побочные эффекты, проявляющиеся позже этого срока, просто не могли быть зафиксированы в рамках клинического испытания.

Более подробный пост про гемофильную инфекцию.

Пятая глава является самой длинной в книге, и ее анализу посвящены четыре поста. В следующей части мы перейдём к обсуждению вакцины от гепатита В.

Этот пост на английском: